L’Italia sceglie la guerra e marcia verso la Storia

Il ventiquattro maggio millenovecentoquindici, l’Italia rompe la neutralità e dichiara guerra all’Impero austro-ungarico. Il governo, guidato da Antonio Salandra e sostenuto dal ministro degli Esteri Sidney Sonnino, stringe il Patto di Londra e decide di schierarsi con le potenze dell’Intesa.

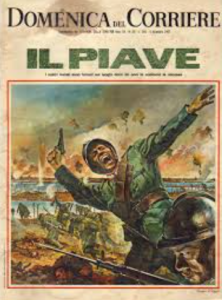

Le truppe italiane, con i volti giovani e le divise logore, attraversano il Piave e avanzano verso le montagne. Combattono tra le rocce del Carso, le nevi delle Dolomiti, le pianure del Friuli. L’Italia entra nella Prima Guerra Mondiale con la speranza di completare l’unità nazionale e riscattare le terre irredente.

In quel momento, Giovanni Ermete Gaeta, conosciuto anche come E.A. Mario, scrive la celebre “Canzone del Piave”. Le sue parole accompagnano il passo dei soldati, il battito dei cuori e il rumore lontano dei cannoni. “Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti” diventa più di un verso: diventa memoria collettiva, patria cantata.

Quel giorno, l’Italia non subisce la Storia: la scrive con il sangue e con la voce.

Il ricordo degli eroi illumina l’identità nazionale

Ogni anno, il ventiquattro maggio, l’Italia si raccoglie intorno alla memoria. I comuni organizzano cerimonie, le scuole leggono le lettere dei soldati, le famiglie visitano i monumenti ai caduti. A Innsbruck, come in molte altre città europee, le istituzioni rendono omaggio ai combattenti di entrambe le parti.

Il ricordo diventa un ponte tra generazioni, una voce che continua a parlare ai giovani. Gli italiani scelgono di onorare i volti scolpiti nel marmo, i nomi incisi nelle lapidi, le vite spezzate nei campi di battaglia.

24 Maggio 1915 ph wp

Lo scrittore Marcello Veneziani, profondo conoscitore della cultura italiana, sottolinea l’importanza di questa ricorrenza. Secondo lui, la nazione non si regge solo sui confini, ma sulle memorie condivise, sulle radici, sulle ferite che diventano coscienza.

Marcello Veneziani invita a custodire il passato non con rimpianto, ma con rispetto. Solo così il sacrificio dei caduti diventa valore e non retorica.

Il conflitto finisce, la memoria costruisce

Nel millenovecentodiciotto, la guerra si conclude. L’Italia ottiene le terre promesse, ma piange oltre seicentomila caduti. I reduci tornano cambiati. Le famiglie aspettano chi non tornerà più. Il Paese conta le ferite e costruisce i monumenti, le lapidi, le piazze che portano i nomi dei ragazzi partiti e mai più tornati.

Le città conservano il dolore nei loro silenzi e nelle loro strade. La memoria, però, non si spegne. Ogni ventiquattro maggio, le scuole raccontano la guerra, le bandiere sventolano nei cimiteri militari, i cori intonano La leggenda del Piave.

L’Italia non dimentica chi ha donato la vita per un’idea, per un confine, per un sogno di unità.

Il presente ascolta il passato e sceglie il futuro

Il ventiquattro maggio non riguarda solo i soldati, i generali, le battaglie. Parla anche a chi oggi cammina libero nelle città italiane, a chi lavora, studia, sogna in un Paese che altri hanno difeso con la vita.

Ricordare quel giorno significa comprendere che la pace nasce dalla consapevolezza, dalla responsabilità, dalla conoscenza di ciò che è accaduto.

Marcello Veneziani, ancora una volta, offre una riflessione preziosa: una nazione vive finché sa da dove viene, finché non dimentica chi ha camminato prima, finché non smette di onorare le proprie radici.

Il ventiquattro maggio resta scolpito nel cuore d’Italia. Non come un’eco lontana, ma come una chiamata a vivere il presente con occhi attenti e con rispetto per chi ha scelto il dovere alla paura.

Il coraggio degli italiani del millenovecentoquindici continua a parlarci. Ogni anno, quel giorno ci ricorda chi siamo e perché valga la pena esserlo ancora.